はじめに

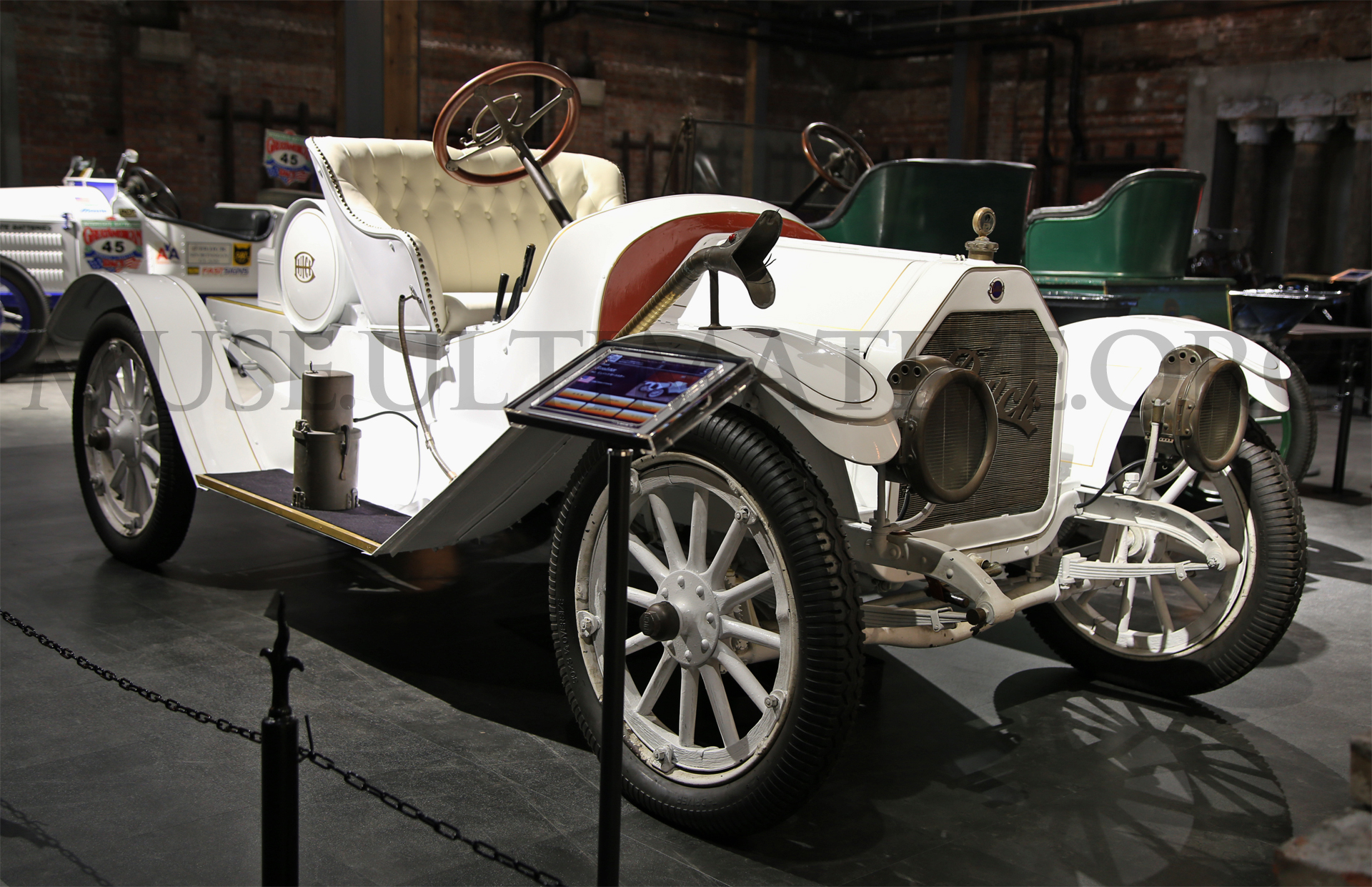

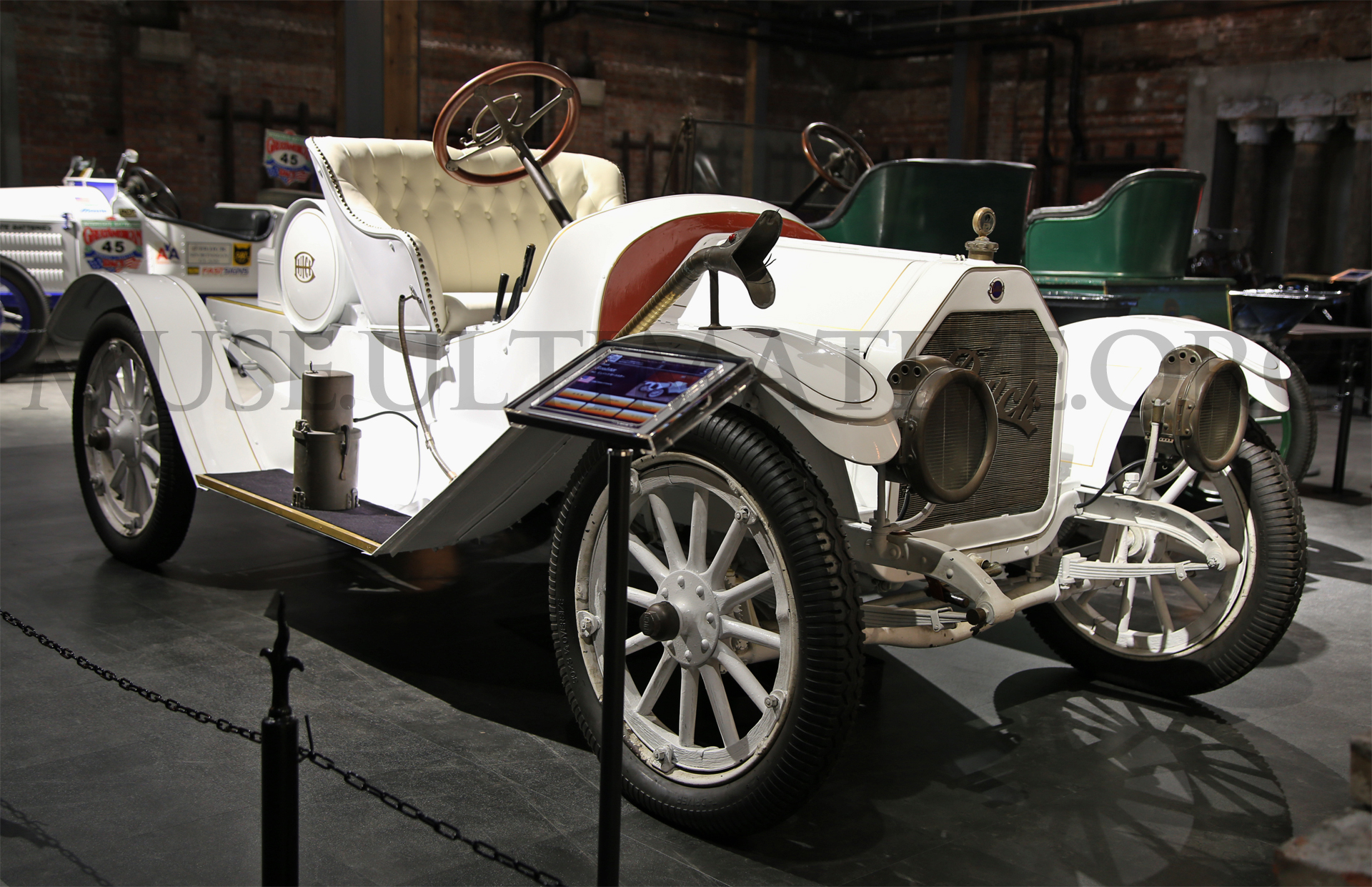

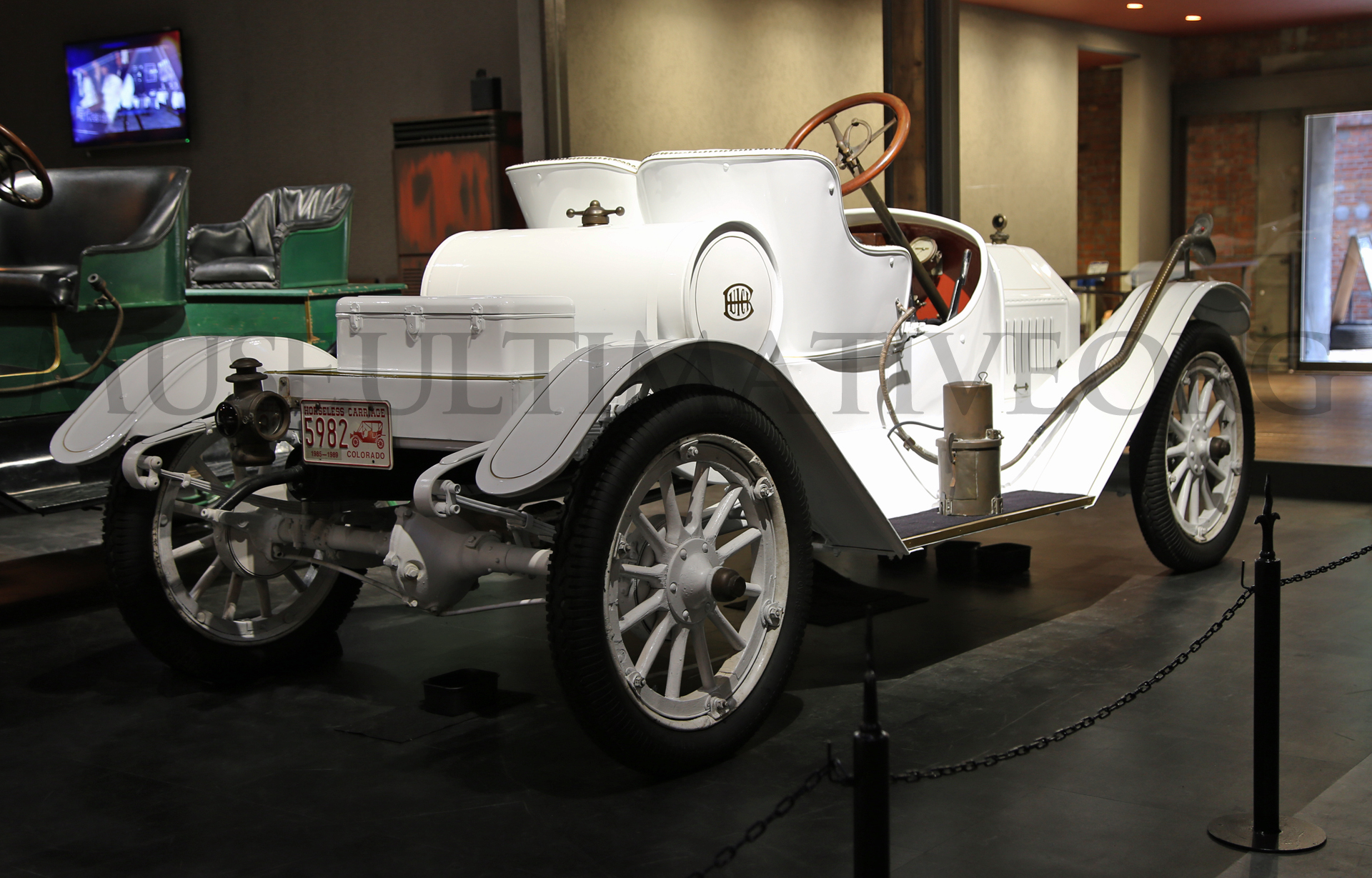

1912年式のビュイックのロードスターです。木製ホイールまで白く塗られた鮮やかな白の内外装に加え、フロント右フェンダーの上では赤目のヘビが口を開けており、そのまま映画に登場しそうな出で立ちが印象深い1台です。

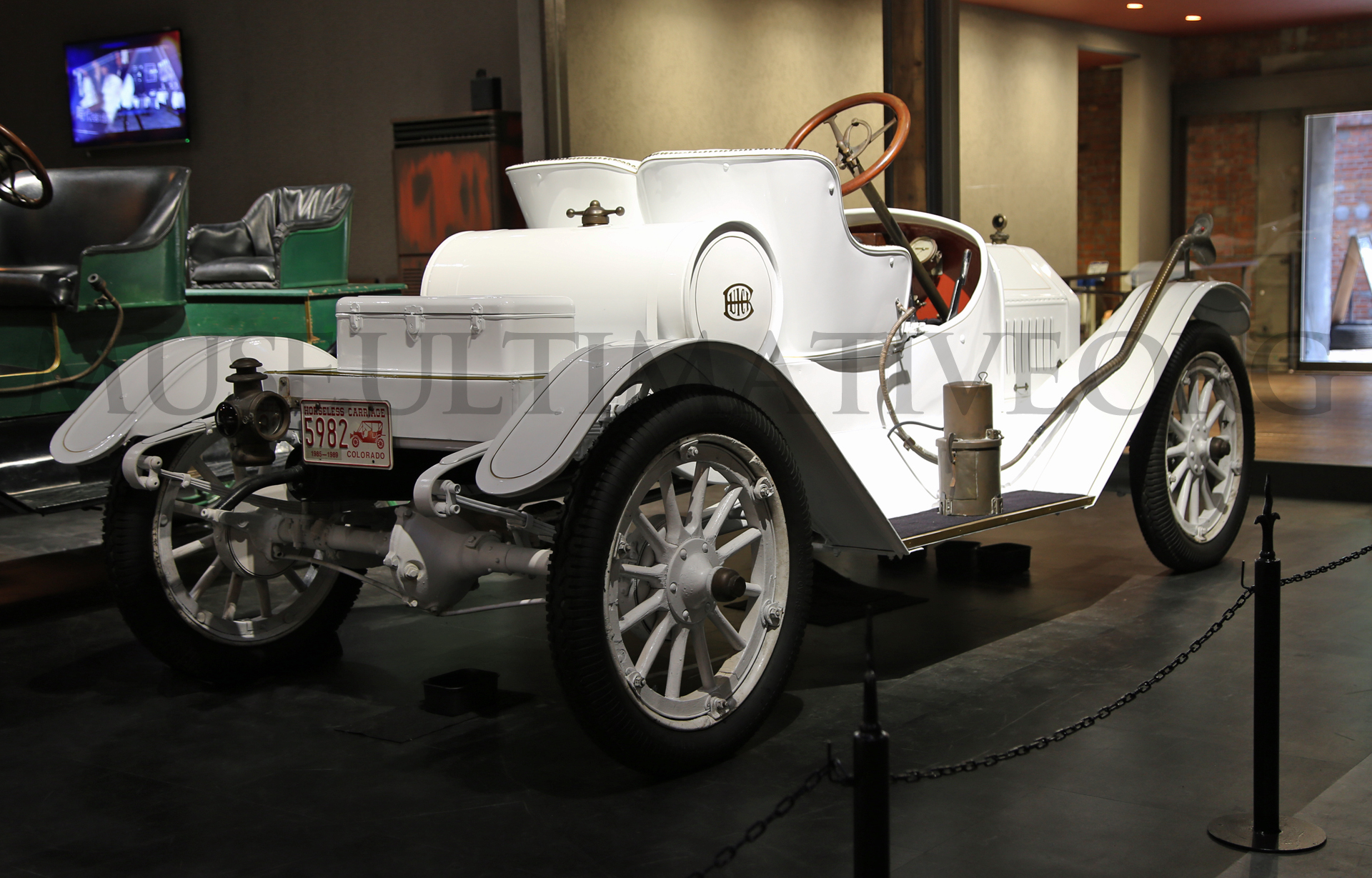

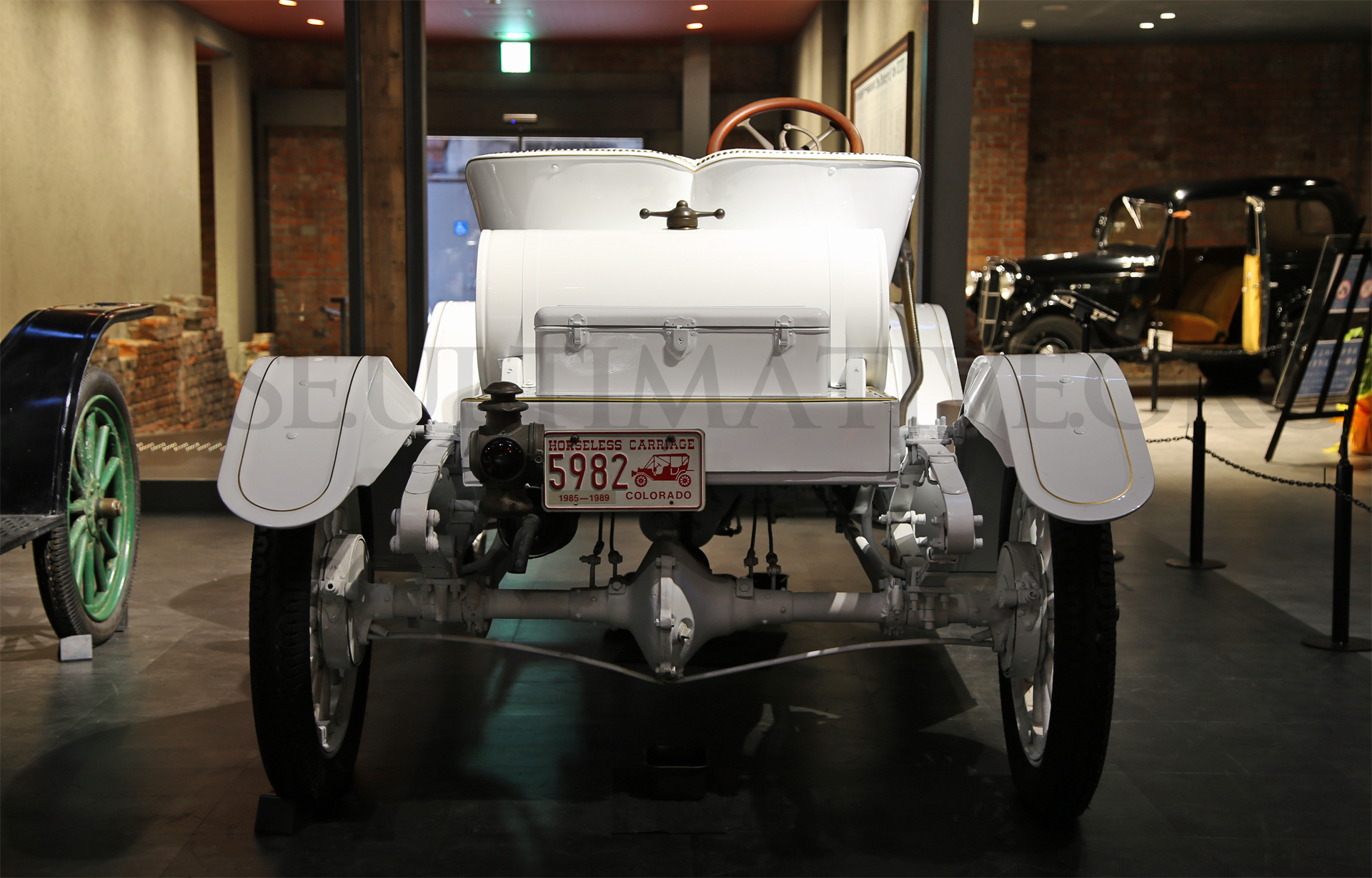

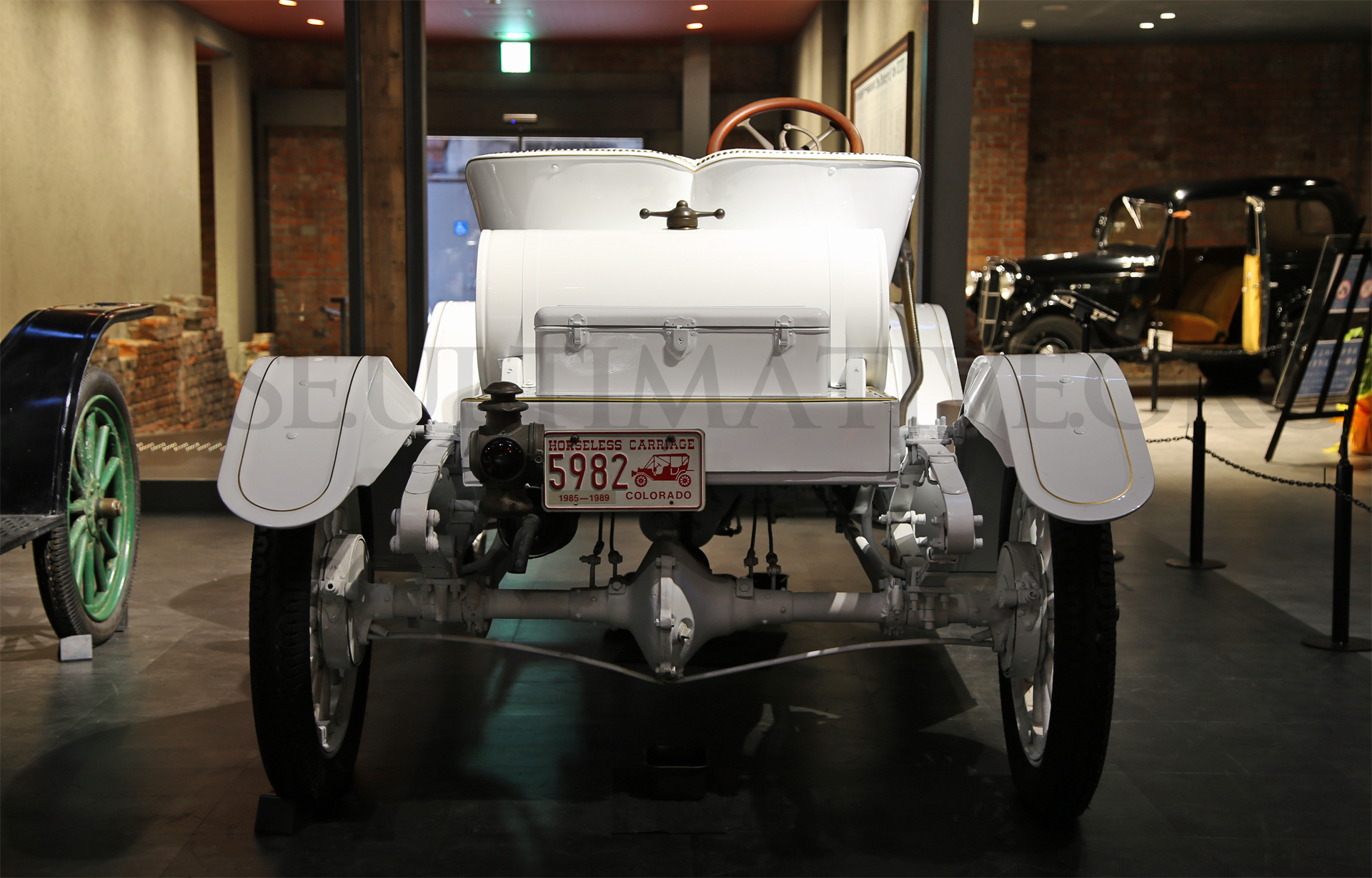

このロードスターを後方から見ると”HORSELESS CARRIAGE COLORAD 5982 1985-1989″と記されたプレートが確認できます。これはコロラド州の特殊ナンバープレートで、50年以上前に製造された車で且つそれなりに価値があると認められれば登録することができます。

「且つ」以降を凄くざっくりと「それなりに価値がある」と書きましたが、コロラド州のHPからそのまま引用しますと、”Valued principally because of the vehicle’s early date of manufacture, design, historical interest or value as a collector item”となっており、やはりクラシックカーを保存するためにあえて間口を広く設定していることが確認できます。

こうして”Horseless Carriage Plate(ホースレスキャリッジナンバープレート)”を取得すれば、交通の流れを著しく乱さない範囲であれば、イベントや修理などのために公道を走ってもOKとなります。旧い車を文化の一部として考えることができる自動車大国ならではの制度と言えるでしょう。展示車両のビュイック・ロードスターもきっと元気に走っていたに違いありません。

ジーライオンによる公式の車両説明

ジーライオンミュージアムでは、ビュイック・ロードスター脇にタブレット端末が設置されており、当時の世相や実際の走行映像を楽しめるようになっています。そして、タブレット端末での公式な車両解説は次の通りです。

『定置式エンジンで発足したビュイックが自動車製造に進出したのは1904年。その後ほどなくウィリアム・クレイポ・デュラントの指揮下に入り、後に巨大グループに発展するGM(ゼネラルモーターズ)の中核となる。

技術面では創業時からOHV(バルブ・イン・ヘッド・モーターと名乗った)を採用するほど先進的で、1910年代には変速機も初歩段階の遊星ギア式から選択摺動式に変更、左ハンドルで床面の中央にシフトレバーを置くなど、その後の自動車の基本形を確立した。

1914年には初のV型6気筒エンジン搭載車B55を発売するが、それまでの主流は直列4気筒で、2703cc、3293cc、5211ccの3機種が、用途に応じて使い分けられていた。GMグループの中ではキャデラックに次ぐ地位を与えられたアッパーミドル・カーとして、中産階級より豊かな階層に愛用された。マザーインロー(姑)専用車として作られ、息子夫婦が行くところには必ず同行したという。気品ある美しさは幾度と無くテレビ出演も果たした。マザーインローとはボウリング用語で7番ピンを指し、最後に残りやすい難しいピンとも言われている。

この車両も100年以上もの間、この様な美しい状態を保ち、海を渡りこのミュージアムにたどり着いたことはまさに文字通りの1台と言える。』

ビュイック・ロードスターの中古車をお探しの方へ

こちらのジーライオン・ミュージアムでは、展示車両と同レベルの貴重なクラシックカーがそのまま販売車両となっていることがあります。どの車両が展示用でどの車両が販売にまわっているかをうかがい知ることはできませんが、このビュイックに限らず展示車両の中に強く関心を惹かれた1台がある場合には、一度スタッフの方に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。